1992年ソ連邦が崩壊するとネオコン支配の米国は米単独覇権を宣言した。しかしそのころ既に中国が新たな大国間角逐の対象として選ばれていた。1990年から2014年までの推移をみると、中国の対前年投資伸び率は2009年の32%を筆頭にアジア通貨危機時を除きいずれの年も10%台、20%台を記録。国内総生産(GDP)は1996年に1兆ドルを超えた後は右肩上がりで2020年には18兆ドルを超えた。2011年には日本を抜いて世界第2位となり米国に迫っている。改革・開放、社会主義市場経済を謳い文句に中国が世界の工場としての地位を固めると、西側メディアは2000年前後から「台頭した中国」「膨張する中国」の警戒キャンペーンを始めた。この30年、西側新自由主義は対中投資の甘みを吸い尽くすと同時に中国の脅威を煽り利を得てきた。米国は日本、豪州や英仏独の欧州主要国(NATO)軍を中国領海、領空に接近させ、中国封じ込めを通じて同盟国への支配力も高めた。日本を踊らす台湾有事、尖閣・南西諸島危機も米軍産複合体とメディアの扇動の所産である。トランプ政権はどう動くのか。

■在比米軍撤収と同時に南シナ海領有主張

■在比米軍撤収と同時に南シナ海領有主張

最初の中国の脅威は南シナ海のほぼ全域の領有を宣言し施行された1992年中国領海法(中華人民共和国領海及び接続水域法)であった。南シナ海を囲むベトナム、フィリピン、台湾、インドネシア、マレーシア、ブルネイが九段線と呼ばれる中国の海洋権益の主張に異議を申し立てた。石油、天然ガスなど鉱物資源が豊富に埋蔵し、好漁場であるだけでなく、中国はここを軍事的要衝とみて2015年までに南シナ海の南沙諸島にある7つの岩礁を埋め立て人工島とした。米国はこれを対米軍事拠点とみて警戒し、上記同盟国に呼びかけ中国の主張する領海内で自国艦船を航行させる「航行の自由作戦(FON)」を展開、米中軍事緊張の最前線として扱われている。

中国は南シナ海に面する東南アジア諸国との領有権対立の深刻化を覚悟してまでなぜ九段線を敷き南シナ海のほぼ全域の領有を宣言したのか。それを覇権主義、帝国主義的膨張と見なすのは必ずしも的を射ていない。まずは1840年の第一次アヘン戦争以来の日本を含む列強の侵略がもたらした屈辱の150年の挽回。さらに19世紀末以降、太平洋を新しいフロンティアと見なし西漸してフィリピンを植民地とし、中国への橋頭保とした米国がソ連崩壊以降は中国の共産党支配の破壊に全力を尽くすことは目に見えていたからだ。

そこにフィリピンで1986年に独裁者マルコス追放・民主化運動が起き、その流れが在比米基地撤収をもたらした。1991年にフィリピン上院で新基地貸与条約の批准が否決され、米軍は「米国外最大の米国」と言われたクラーク、スービックをはじめとする在比基地から1992年末までに完全撤収した。領海法施行・九段線引きは中国の安全保障上の最大の脅威だった米軍のフィリピンからの撤収を絶好の機会とみて断行されたのだ。1989年の天安門事件を米国による共産中国の解体策謀とみた中国指導部は南シナ海を対米攻勢の拠点とし、西太平洋から米国の軍勢を駆逐しようとしたと思われる。彼らは米国が民主化運動を支援する形で中国を対米追随体制に転換しようとしていると見抜いていたはずだからだ。

ワシントンがフィリピンでの米軍プレゼンスの喪失を衝く北京の中国領海法施行を予期し得たかどうかは不明だ。ただ当時、東南アジア諸国連合(ASEAN)の首脳会議などで「南シナ海の軍事空白はかつてない自由世界の安全保障危機」(ラモス比大統領)との声を挙げさせ、中国の「暴挙」に対する非難を国際世論に高めた。「中国の脅威」はそれから10年も経たず大々的にキャンペーンされるようになり、2008年北京五輪開催に向けてチベット、ウイグル新彊での人権問題などが反中国際世論となり、続いて香港の高度な自治の破壊に抗議する雨傘運動が起きた。米国はNGO支援を名目に全米民主主義基金(NED)の潤沢な資金を流して北京を揺さぶってきた。ここ10年では中国の台湾侵攻=台湾有事が「緊迫した問題」として煽られている。「共産中国の解体策動」は熾烈を極めてきた。

■中国の海軍近代化支援した米国

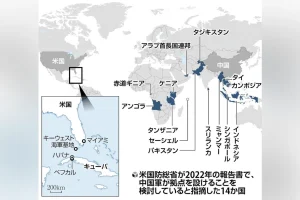

中国が1978年に断行した改革・開放政策は経済面だけではなかった。中国軍の太平洋へ向けての開放と改革・軍事近代化がそれである。1980年代に入ると鄧小平は腹心の海軍提督劉華清に遅れていた海軍の近代化計画の策定を命じた。天安門事件のあった1989年から1997年までに中国では軍拡が本格化し、解放軍の装備の刷新が急ピッチで進んだ。中国は南シナ海を「自国の海」とするとともに1990年代初めには西太平洋の島しょ国への開発援助に着手した。2022年までにソロモン諸島との安全保障協定を締結し、2つの島嶼国と協定を交渉しており、太平洋における影響力を格段に強めている。

これが米欧の警戒する「中国の海洋進出」である。中国指導部は少なくとも西太平洋海域で米国に代わり支配的地位を占めようとしている。画期的だったのは、2007年5月に米太平洋軍のキーティング司令官(当時)が訪中した際、中国海軍幹部に「ハワイ以東を米軍、西を中国海軍が管理しようと持ちかけられた」ことだ。さらにクリントン米国務長官(当時)は2012年に「かつて南シナ海の領有権問題を中国と協議した際、中国側が『ハワイ(の領有権)を主張することもできる』と発言した」と明かしている。

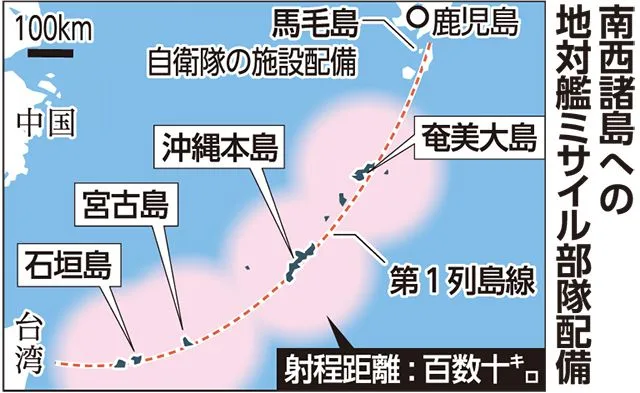

劉華清は敵軍がその内側へ侵入するのを阻止しうる防衛ラインを第一列島線、中国海軍が台湾有事の際に米海軍の増援を阻止・妨害する海域と推定される、伊豆諸島を起点にマリアナ諸島を通りパプアニューギニアに至るラインを第二列島線とした。米国サイドは二つの防衛ラインは2020年までに完成されたとみている。さらに積極防衛戦略を発展させた現在の中国の海洋戦略を接近阻止・領域拒否戦略(A2AD )と呼び、日豪のみならず英国の最新鋭空母クイーンエリザベスまでを動員するなどして日本国内をはじめ東アジア、オセアニア、インド洋で仏独蘭の軍も動員し陸、海、空の合同演習を展開中だ。日本をふくめ西側メディアは中国の脅威を煽りに煽りまくり、今や台湾海峡や尖閣・南西諸島では有事に向けた一触即発の事態にいつでも陥りかねないとはやし立てている。

劉華清は敵軍がその内側へ侵入するのを阻止しうる防衛ラインを第一列島線、中国海軍が台湾有事の際に米海軍の増援を阻止・妨害する海域と推定される、伊豆諸島を起点にマリアナ諸島を通りパプアニューギニアに至るラインを第二列島線とした。米国サイドは二つの防衛ラインは2020年までに完成されたとみている。さらに積極防衛戦略を発展させた現在の中国の海洋戦略を接近阻止・領域拒否戦略(A2AD )と呼び、日豪のみならず英国の最新鋭空母クイーンエリザベスまでを動員するなどして日本国内をはじめ東アジア、オセアニア、インド洋で仏独蘭の軍も動員し陸、海、空の合同演習を展開中だ。日本をふくめ西側メディアは中国の脅威を煽りに煽りまくり、今や台湾海峡や尖閣・南西諸島では有事に向けた一触即発の事態にいつでも陥りかねないとはやし立てている。

実は、中国が海軍近代化に着手した当時、米国はこれを援助している。その理由はよくわからない。改革・開放政策を機に経済発展するにはエネルギー資源の輸入急増が不可欠だった。当時は両国の仮想敵ソ連の海軍力に比べると中国のそれはないに等しく、米中関係が悪化する天安門事件にはまだ時間があった。「シーレーン防衛・海洋権益の防御」のための海軍力抜本強化に米国の助けを借りるのに躊躇はなかったようだ。米国もこれで対中投資を有利に進めるとの思惑があったはず。ただしその後の中国の経済成長は誰も想像できないほどすざまじかった。

■中国、米国ー脅威はどちらか

中国サイドに立てば「脅威は米国」となる。南シナ海南沙諸島の7つの岩礁に設けた人工島=写真=は米国と同盟国の侵攻に対する防御拠点となる。国際法に照らすとあまりに無理があり、乱暴だが、中国沿岸ぎりぎりまで接近する米軍から中国を防御する自然な措置である。

中国サイドに立てば「脅威は米国」となる。南シナ海南沙諸島の7つの岩礁に設けた人工島=写真=は米国と同盟国の侵攻に対する防御拠点となる。国際法に照らすとあまりに無理があり、乱暴だが、中国沿岸ぎりぎりまで接近する米軍から中国を防御する自然な措置である。

米国と同盟国の台湾海峡や南シナ海でのFONと呼ばれる米軍と同盟国軍による活動に中国側は神経を尖らせてきた。中国の識者からは「メキシコ湾を中国艦船が米国の領海に沿って航行し、米領空ぎりぎりに中国軍機が飛行することを想像してみよ」 (復旦大学アメリカ問題研究センター)など非難の声が上がっていた。こんな中、2001年4月1日に中国・海南島付近の南シナ海上空で、米軍機と中国軍機が空中衝突した。中国側のパイロットが行方不明になり、米側の損傷した電子偵察機は海南島に不時着し、パイロットは中国側に身柄を拘束された。米軍機がこのような挑発飛行をするのは日常化していたとみられる。

中国は米軍機の領空侵犯と故意的な急旋回が衝突を招いたと強く非難したが、これに対し米政府は、衝突原因は中国軍機の挑発行為にあると反発し、搭乗員と機体の即時返還を要求した。だが米国は後日、中国に謝罪書簡を送り乗員を釈放させた。この事件は中国サイドの対米不信と不満を決定的にした。

あれから20年。中国は米国への対抗装置に踏み切り、カリブ海の友好国キューバに2023年末までに軍事拠点を設けた=写真。米メディアは「訓練基地」「スパイ拠点」とみて大事件として報じることを控えている。いずれにせよメキシコ湾を隔てて至近の米国本土を攻撃できる態勢が整ったわけである。もし中国がキューバの軍事施設に戦術核であれ核配備する動きに出れば米中の緊張はかつてなく高まり、1962年のキューバ危機の再現となる。米国は政府もメディアも表向きひたすら「静観するふり」を続けている。

あれから20年。中国は米国への対抗装置に踏み切り、カリブ海の友好国キューバに2023年末までに軍事拠点を設けた=写真。米メディアは「訓練基地」「スパイ拠点」とみて大事件として報じることを控えている。いずれにせよメキシコ湾を隔てて至近の米国本土を攻撃できる態勢が整ったわけである。もし中国がキューバの軍事施設に戦術核であれ核配備する動きに出れば米中の緊張はかつてなく高まり、1962年のキューバ危機の再現となる。米国は政府もメディアも表向きひたすら「静観するふり」を続けている。

■米軍プレゼンス縮小、戦争特需に沸く米軍需産業

2月末、トランプ米大統領は台湾有事への対応を質問され「コメントしない」と答えた。具体的には「私は中国が台湾を武力で奪うような状況に置かれたくないので、一切コメントしない」と述べている。さらに「私は中国の習近平国家主席と素晴らしい関係を築いている。アメリカに投資してほしいと思っている」と語った。中国は経済的な最大のライバルとして対決するが、武力で対決することはないとの意思を表明したことになる。「米国第一」のトランプは「中国と熱戦する気は毛頭ない。 中国にGDP、軍事力、先端科学技術、企業競争力で圧倒し、米国の優位を保ち、力による平和を維持する」のに尽力することになる。中国の台湾侵攻、台湾有事はメディアが騒いでいるだけと突き放している。

トランプの一次政権のもとで2017年末に発表された国家安全保障戦略は、中国とのパートナー関係の強化を志向したそれまでの対中「関与」政策を見直し、軍事・外交・経済・科学技術の分野で中国に対抗するという方針を打ち出した。これは対中冷戦を宣言をした当時のポンペオ国務長官、ペンス副大統領やボルトン安全保障担当大統領補佐官といった超タカ派のネオコンたちに政権が乗っ取られたためだ。これを反省し二次政権は冷戦宣言を打ち消す布陣を敷いている。

一方、台湾有事と一体化された日本有事(尖閣・南西諸島危機)については本ブログはここ数年度々言及してきた。直近では1月30日付掲載記事「西半球優先、中国排斥のトランプ 東アジアは在日米軍縮小、在韓撤収も」の「■東アジアからの退却、覇権立て直し」の項で次のように書いた。

「日本はどうなるのか。本ブログはこれまで繰り返し台湾・尖閣有事と米国のオフショアバランス戦略について論じてきた。尖閣有事に際して安保条約第5条は有名無実であり、米国が動くことはほぼ100%あり得ない。米国の本音は「中国の台湾進攻はまずない」「尖閣有事も同様」「起きても日本に戦わせる」である。米軍需産業など軍産複合体と呼ばれるDSが望むのは、緊張がさらに煽られ続け、潤うことである。2025年1月27日付けロシアRTは「2023年の米国の武器輸出は世界全体の42%を占めた」と報じた。

米CNNによると、米国が世界最大の武器輸出国としてのリードを広げている。現在の主要相手先は欧州になった。ストックホルム国際平和研究所が発表した最新統計によると、2020~24年は世界の武器輸出の43%を米国が占め、2位のフランスの4倍を超えた。2015~19年の米国のシェアは35%だった。要するにウクライナ戦争特需である。戦争が始まった22年を含む過去5年の統計では、欧州の北大西洋条約機構(NATO)加盟国が輸入した武器のほぼ3分の2が米国製。15~19年にかけては約半分であった。米軍需産業の下請け化している日本の防衛産業は、「防衛装備移転三原則」を改正したものの、 日本でライセンス生産した米迎撃ミサイル「パトリオット」を米に逆輸出するにとどまり、米軍産にいいように使われている。

■「自衛隊誘致で豊かに」

まるでオオカミ少年のように「狼が来るぞ」と執拗に脅威を煽る米軍産複合体とメディアによって日本の政府も民意も踊らされている。進出する自衛隊の用地売却に便宜を図った見返りに現金を受け取り収賄罪が確定した前宮古島市長は有罪確定後も「自衛隊誘致で貧しさから解放された」と語って憚らない。宮古島の住民は「陸自ミサイル配備反対とは口に出せない雰囲気となった」と語った。中国に対峙させられた最前線の島が現代日本社会の縮図となっている。

まるでオオカミ少年のように「狼が来るぞ」と執拗に脅威を煽る米軍産複合体とメディアによって日本の政府も民意も踊らされている。進出する自衛隊の用地売却に便宜を図った見返りに現金を受け取り収賄罪が確定した前宮古島市長は有罪確定後も「自衛隊誘致で貧しさから解放された」と語って憚らない。宮古島の住民は「陸自ミサイル配備反対とは口に出せない雰囲気となった」と語った。中国に対峙させられた最前線の島が現代日本社会の縮図となっている。