■引言:冤殺

安倍晉三遇刺事件已過三年。由於案情極度撲朔迷離,日本法院甚至尚未確定首次開庭日期。檢方將無法證明謀殺罪名成立。或許是出於這種考慮,辯護團隊成員表示將尋求從輕處理,不會對謀殺罪提出異議。這些辯護團隊成員究竟是誰?目前尚不清楚他們是公職人員還是私人任命,甚至具體人數也不得而知。或許是出於對事件真相公開的擔憂,這種史無前例的「不開庭」狀態一直持續著。註1

在此期間,有極有可能的報道稱,“奈良地方法院擬於10月28日舉行首次審理”,“正在調整,爭取最早於明年1月作出判決”。如果首次審理以宣讀起訴書和被告的首次答辯結束,而被告在年底的第二次審理中對指控完全不抗辯,並最終上訴請求寬大處理,那麼判決將在新年伊始作出。如果沒有上訴,最終有罪判決被確認,那麼由於三位律師的“共謀”,真相將被埋葬在黑暗之中。

這是政府行為理論的荒謬變體,其含義是「司法審查不適用於高度政治化的行為」。對新保守主義者來說,狂熱的帝國崇拜者安倍晉三的價值觀,因將日本打造成軍事超級大國和能夠在全球範圍內發動戰爭的國家而遭到毀滅。安倍的上台導致日本政壇極度右傾,目的是將日本打造成軍事超級大國,但這種傾向需要被糾正。將這起謀殺案視為有組織犯罪更為自然。真相正被永遠掩蓋。

■新保守派的崛起與52歲的安倍首相

安倍晉三政府被認為是日本史上執政時間最長的政府,執政至2020年,共八年。其作用,概括起來,就是批准行使集體自衛權,使自衛隊成為在美軍指揮下具有作戰能力的軍事力量。然而,安倍在回憶錄中卻隱瞞了這是美方的嚴格命令,彷彿這是他自願為之。

安倍晉三在父親、前外相安倍晉太郎病逝後接替其出任首相,於1993年首次當選眾議院議員。之後,在沒有任何內閣大臣經驗的情況下,他先後擔任自民黨幹事長、官房長官等職務,並於2006年以52歲的高齡出任首相。

這種史無前例的「快速推進」可以歸因於美國新保守派的壓倒性力量,他們建構了冷戰後稱霸世界的願景。美國對日政策的核心是建立一個允許自衛隊部署到世界各地的體系,特別是將其作為支持與中國對抗的軍事力量。安倍政府就是作為這稱霸世界願景的一顆棋子而誕生的。

■ 後冷戰與美國霸權

在安倍晉三「非同尋常」的快速崛起和兩屆首相任期背後,美國究竟在做什麼? 1993年,安倍晉三首次當選,正值國際秩序巨變之年。冷戰於1989年結束,蘇聯於1991年解體。世界正從衝突走向和解與合作,收穫和平紅利的動能正在增強。

然而,現實並非如此。對於掌控美國外交和安全政策的新保守主義戰爭販子(即新保守派)來說,這是一個透過美國一國霸權走向世界霸權的絕佳時機。

讓日本民眾意識到這一點的第一個打擊,是對海灣戰爭財政援助的批評,這些批評威脅日本政府「不僅要流血,還要流血」。「從金錢到人力」潮流的開端,是自衛隊首次派遣聯合國維和行動到海外(PKO)。參與聯合國維和部隊( PKF)被視為實現《聯合國憲章》所規定的集體安全。

蘇聯解體後,喬治·布希政府(1989-1993)以新保守主義為主,其領導人為國防部長迪克·切尼。切尼在小布希政府(2001-2009)期間擔任副總統,被稱為「影子總統」。1992年2月,他秘密起草了《國防規劃指南》(DPG),這是一項稱霸世界的計畫。該計劃提出了一項單邊霸權計劃,使如今的「唯一超級大國」美國能夠獨立行動,而不受聯合國的約束。

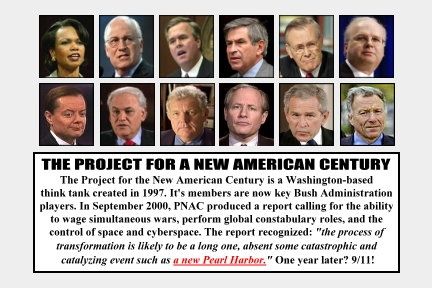

國防部長計畫(DPG)之所以被稱為“沃爾福威茨主義”,是因為它主要由國防部助理部長保羅·沃爾福威茨起草。 DPG的核心是“不允許出現新的美國競爭對手”,其中就包括中國和俄羅斯。此外,它還旨在將前敵對國家德國和日本納入美國稱霸世界的計劃,並加以遏制,使其不再對美國構成威脅。他們在華盛頓特區建立了一個名為「新美國世紀計畫」(PNAC)的智庫,並擁有巨大的權力。

國防部長計畫(DPG)之所以被稱為“沃爾福威茨主義”,是因為它主要由國防部助理部長保羅·沃爾福威茨起草。 DPG的核心是“不允許出現新的美國競爭對手”,其中就包括中國和俄羅斯。此外,它還旨在將前敵對國家德國和日本納入美國稱霸世界的計劃,並加以遏制,使其不再對美國構成威脅。他們在華盛頓特區建立了一個名為「新美國世紀計畫」(PNAC)的智庫,並擁有巨大的權力。

■ 不允許日本叛逃

1993年安倍首次參加眾議院選舉,反自民黨的選票大量流向新保守黨,八個非自民黨政黨組成聯合政府,結束了長達55年的自民黨與社會黨對立的體制。自民黨首次被趕下台,共產黨被排除在外,冷戰的結束雖然有所扭曲,但仍反映在日本政壇。由此形成的玻璃心細川護熙政府,試圖從絕對支持日美安保條約轉向蘇聯解體後重視聯合國,這一立場與前文提到的新保守主義防禦計劃大綱(DPG)截然相反,細川政府在1994年上台不到一年便垮台。

為因應日本疏遠美國的趨勢,美國出現了一個名為「日本處理者」的團體。與傳統的親日派不同,該組織指的是那些在幕後操縱日本政治的人。美國智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)以「日本處理者」聞名。從2000年到2025年,他們發布了六份名為「阿米蒂奇報告」(又稱「日本外交指南」或「日本指令」)的兩黨政策建議報告,並促使日本政府忠實地執行其指示。

■ 重視東亞並重新定義安全

據稱,邁克爾·格林和帕特里克·克羅寧曾作為日本事務處理者,試圖阻止細川政府重視聯合國的傾向。他們透過時任柯林頓政府負責亞太事務的國防部副助理部長庫爾特·坎貝爾,敦促國防部助理部長約瑟夫·奈於1995年2月撰寫了《東亞戰略報告》(俗稱「奈倡議」)。報告的核心主張是,即使在冷戰結束後,也要在東亞維持10萬美軍駐紮,加強駐日美軍基地的功能,並放寬或取消對其使用的限制。以上成員後來均在21世紀初成為戰略與國際研究中心(CSIS)的高級官員。

[照片] “日本操縱者”理查德·阿米蒂奇(最右)、邁克爾·格林和約瑟夫·奈聚集在由笹川和平基金會主辦的“美日安全研究小組”。2013年6月24日,地點為東京港區大倉飯店東京分館二樓。

1996年6月,日美發表《日美安全保障共同宣言》,重新定義冷戰後的日美安保條約。宣言與奈報告一樣,指出維持和加強日美同盟對於冷戰後亞太地區的穩定至關重要。隨後,對《日美防衛合作指針》進行了修訂,並於1997年9月制定了新的指針。 1999年,《週邊事態法》制定,開始嘗試將自衛隊從專守領土防衛的原則中剝離出來。 21世紀初小布希政府上台後,以後勤支援和部署到非戰鬥區域為由,將自衛隊派往阿富汗和伊拉克,為日本被捲入美國主導的戰爭埋下了伏筆。

不管怎樣,自衛隊要想在日本領土以外與美軍開展包括全面作戰在內的聯合軍事活動,就必須獲得日本政府的認可,行使集體自衛權,並製定新的安全保障法,即修改後的《自衛隊法》和《關於外國軍事力量合作及支援活動的法律》的統稱。

2000年,第一份阿米蒂奇報告遞交給日本政府,主要要求包括批准行使集體自衛權、國會通過緊急狀態法案以及自衛隊與美軍的一體化。2012年的第三份報告則明確要求在批准行使集體自衛權的基礎上製定新安保法。二十五年來,日本政府對美國的所有要求都如數家珍地接受了,但批准行使集體自衛權和通過新安保法卻耗時15年。而關於允許自衛隊在境外作戰的討論平台——專家會議的召開、內閣的批准以及法案的審議,都是在第一和第二屆安倍政府時期進行的,彷彿這些都是安倍的專屬特權。

■ 煽動「中國威脅論」、宣揚愛國主義

作為「建設戰鬥國家」的前提,需要煽動對中國威脅的恐懼,同時透過弘揚愛國主義和回歸戰前時代的情緒,在日本民眾中培養對日本天皇國的熱烈崇拜。

我從1993年安倍晉三首次選舉開始,一直旅居海外,直到2007年安倍首相政府垮台。回國後,我驚訝地發現,日本右翼團體異常活躍,對中國軍事擴張的恐懼,針對韓國和北韓的仇恨言論,以及「日本真棒!」的呼聲此起彼伏。尤其是在排球、花式滑冰等國際室內體育賽事上,頭戴日之丸頭帶的觀眾,舉著“日本加油!”“日本真棒!”的橫幅,揮舞著旭日旗,歌頌愛國精神,會場裡充滿了“日本加油!”的熱烈歡呼聲和熱情。

1997年, 「護國協會」與「護國全國會議」合併,成立了日本最大的右翼團體「日本會議」。為此,日本會議議員協會成立,宣稱將“努力重建美麗的日本,建立一個自豪的國家”,共有189名議員參與其中(見圖)。安倍也積極參與其中,批評以自由派親華加藤光一為首的“河內會”和河野洋平派的對華立場是“附庸外交”,並開始批評自民黨在1994年自民黨、社民黨、先驅黨聯合執政後整體左傾、傾向自由主義。

1997年, 「護國協會」與「護國全國會議」合併,成立了日本最大的右翼團體「日本會議」。為此,日本會議議員協會成立,宣稱將“努力重建美麗的日本,建立一個自豪的國家”,共有189名議員參與其中(見圖)。安倍也積極參與其中,批評以自由派親華加藤光一為首的“河內會”和河野洋平派的對華立場是“附庸外交”,並開始批評自民黨在1994年自民黨、社民黨、先驅黨聯合執政後整體左傾、傾向自由主義。

痴迷於日本帝國史觀,將象徵戰後民主的1947年憲法斥為佔領憲法並要求修改,否認東京審判,推崇靖國神社思想,堅持否認日本侵華和強徵慰安婦,因處理朝鮮綁架問題而聲名鵲起的安倍晉三,在永田町以“鷹派貴族”的姿態嶄露頭角。有人諷刺道:“一個缺乏政治覺悟的富家子弟,在那麼多狼的包圍下,竟然把自己變成了狼。”

自2010年代以來,中國愈演愈烈的反日示威,以及日本民主黨政府將釣魚島國有化,決定了日中關係的惡化。正如六四事件、新疆維吾爾族獨立運動、香港雨傘運動等事件都顯示出美英情報機構參與的跡像一樣,中國發生的大規模騷亂和東海局勢的緊張也並非自然而然地發生。可以合理地推測,有一些團體參與其中,他們試圖透過加劇日本民眾對華情緒,將民眾的仇恨轉化為憤怒。必須形成接受行使集體自衛權的輿論,並隨後確立對敵基地的攻擊態勢。

■安全立法諮詢委員會 - Sase、Okazaki、Armitage

我上面寫道:「新保守主義者已經把安倍晉三單獨挑出來擔任這一職務。」讓我們仔細看看這一點。

2006年9月上台的首屆安倍政府設立了「安全保障法制基礎重建會議」(簡稱「安保法制會議」) ,作為「首相的私人諮詢機構,負責審查日本行使集體自衛權的權限及其與憲法的關係」。被選為成員的14位學者專家皆為此權利的核心支持者,其成立初衷是建立在既定結論之上。設立安保法制會議的想法,是日美兩國官員在幕後醞釀了五年多的時間。

其中就有佐瀨正盛,他曾在安倍就讀的成蹊大學法學院講授國際法。佐瀨正盛是一位專門研究安全保障研究的政治學家,2001年出版了《集體自衛權》一書。這本書引起了前外務省官員岡崎久彥的注意,後者對安倍這位「鷹派貴人」頗有微詞。據說岡崎久彥在晉三擔任外務大臣期間就與他發展了關係,並且是岸安路線網絡中的一員。消息人士透露,岡崎安排了安倍與佐瀨的會面,並開始認真地向安倍講解「集體自衛權」 。

另一方面,被借調到CSIS的岡崎與阿米蒂奇等日本操縱者以及新保守派關係密切。毫無疑問,阿米蒂奇、奈等人是透過岡崎選拔安倍的。安倍被奉為出身高貴的貴族,被視為批准行使日美兩國官員的夙願——集體自衛權——的王牌。

作為這項工作的巔峰,2004年出版了一本名為《守護這個國家的決心》的書。書中,自民黨幹事長安倍晉三解答了岡崎提出的關於伊拉克戰爭、派遣自衛隊、集體自衛權以及日美同盟等日本外交和政治問題的問題。正如岡崎所說:「現在就讓他回答關於守護國家利益的如此廣泛的問題或許為時過早,但我認為現在還不是放棄的時候。」 安倍於次年出任內閣官房長官,並於2006年出任首相。安倍在日本和美國的幕僚們竭盡全力,巧妙地引導安倍走上他們為他規劃的道路。

■揭秘“意外人事變動”

安倍於2000年4月出任內閣官房副長官,同年10月首次發表阿米蒂奇報告,明確呼籲承認行使集體自衛權。 2002年小泉訪朝後,安倍以「遣返綁架受害者」一舉成名,如前所述,2003年他被小泉「意外人事調動」提拔為自民黨幹事長,2005年他首次入閣擔任官房長官。安倍首次當選自民黨幹事長,距他首次當選僅過10年。稱之為「奇蹟」也不為過。

這次人事變動的非凡之處,與同樣來自山口縣的現任官房長官林芳正的履歷相比,便可見一斑。林芳正於1995年首次當選參議員,比安倍首次當選晚兩年。在近30年的任期中,他先是擔任財務省政務次官,之後歷任防衛大臣、文部科學大臣、農林水產大臣等內閣要職,最終轉入眾議院,並在岸田內閣和石破內閣中擔任官房長官。

究竟是什麼樣的權力,讓一位連政務次官或次官都沒當過,卻四度當選眾議員的官員,被任命為官房長官——內閣最高官職,並於次年出任首相?究竟是什麼導致了這種「意外人事變動」?現有媒體對此問題進行了壓制。當然,這只能是美國新保守派和日本操縱者的壓力,他們一直嚴令批准行使集體自衛權。

這是一個資歷至上的世界。一位三次當選的政治家突然就坐上了自民黨幹事長的寶座。那些一步一步爬上權力階梯、攫取職位和權力——保守派政治家的命脈——的自民黨派系大佬們對此保持沉默。他們的親信也是如此。自民黨內部甚至沒有絲毫波瀾。他們害怕華盛頓的權力,他們的反抗情緒被冰冷地壓制了下去。媒體只是簡單地報道了小泉繼任者之後的一次意外人事變動,華盛頓的影子被完全掩蓋了。(待續)

筆記

急診醫師說:「安倍心臟上有個洞」;警方掩蓋案件四個月;媒體無奈保持沉默 2022/11/03

相關文章