中国1400年、ロシア250年。中国、ロシアへの敵意、嫌悪、恐怖心あるいは両国を忌避しようとする気持ちが日本人の多数派に刷り込まれてきたおよその歳月である。自由な言論と政治参加が制度的に保障されているはずの現代社会ではこれを実質支配する既得権益層・富裕特権層が報道・メディアを介して自らの価値観・判断基準を一般庶民に刷り込み、彼ら支配階級のイデオロギーがあたかも普遍妥当なものの見方であると思い込ませ、社会、政治を支配している。2022年2月のウクライナ戦争発生以降、本ブログに掲載された論考を巡る米欧に親和し、中国、ロシアを著しく忌避する反応にそれが見事に反映されている。こんな民意に基礎を置く日本はトランプ米政権がロシアと融和し、欧州と離反する流れに拱手傍観するばかり。高関税攻勢をはじめ米中経済対立が決定的局面に入り、対中投資で潤ってきた日本企業も大打撃を受け、日本経済の衰退に拍車がかかる。まずは日本人の中露への敵意を歴史的視野から少々深堀してみる。

■ロシア憎悪の起源とその経緯

ディープステート(DS)あるいはグローバリスト勢力を率いる多国籍巨大資本を核とする米英権力中枢は10年近くの年月をかけ周到な準備をしてプーチン露政権にウクライナへの特別軍事作戦に踏み切らせ、それを「一方的な力による現状変更、軍事侵攻である」と集中砲火的な非難を浴びせてきた。 「一方的な力による現状変更」許すまじーのスローガンは西のウクライナ、ロシア、NATO、EUから東の南シナ海、東シナ海・台湾・尖閣までを覆い尽くした。ウクライナ戦争に至る過程と同様、「台湾有事は日本の有事」の危機シナリオも冷戦終結後30年近くの年月を費やして策定されたものだ。

2022年2月24日の「ロシアによるウクライナへの軍事侵攻」を受け、日本の政権与党の有力者は即座に情報操作の前面に躍り出て、「日本は東のウクライナになる」とロシア・フォービアを日本人に刷り込んできた。

当時自民党安全保障調査会長だった小野寺五典元防衛相が民放報道番組に出演、「この問題は必ず日本に影響する。自国は自国で守るというスタンスがなければ、日本もウクライナと同じようなことになる」と警告。日米安保ムラを代表して「ロシアが力による現状変更を行っている国はG7では日本だけ。北方領土だ。だから、ウクライナ問題で、ロシアを一番強く批判しなければいけないのは日本だ」「オホーツク海は深く、そこに原子力潜水艦を潜ませている。千島列島付近も米国とロシアの主戦場になっている。北方領土は話し合いで帰ってくると期待はせず、むしろウクライナ問題で日本は強い姿勢に出る必要がある。」と煽った。

当時自民党安全保障調査会長だった小野寺五典元防衛相が民放報道番組に出演、「この問題は必ず日本に影響する。自国は自国で守るというスタンスがなければ、日本もウクライナと同じようなことになる」と警告。日米安保ムラを代表して「ロシアが力による現状変更を行っている国はG7では日本だけ。北方領土だ。だから、ウクライナ問題で、ロシアを一番強く批判しなければいけないのは日本だ」「オホーツク海は深く、そこに原子力潜水艦を潜ませている。千島列島付近も米国とロシアの主戦場になっている。北方領土は話し合いで帰ってくると期待はせず、むしろウクライナ問題で日本は強い姿勢に出る必要がある。」と煽った。

これを香田洋二第36代自衛艦隊司令官(元海将)が「ウクライナ危機が高まれば、日本の近海でも米露が一触即発の状態になる」と後押し。さらに、自民党安保調査会・国防部会所属の参議院議員が自身のユーチューブ・チャンネルで「ロシアはエトロフ島に核ミサイル基地を設置する可能性がある」とダメ押しのアドバルーンをあげた。

トランプ政権復活で状況は激変しつつあるが、ウクライナの軍事緊張はワシントンの指令に従い防衛費増加・軍備拡大、東シナ海での米軍との集団自衛権の行使へと進むのを辞さないと装う自民党政権にとって格好の追い風であった。

2025年1月、トランプ二次政権が発足すると自民党要人のコメントはしばらくなりを潜めた。こんな中、高市早苗前経済安保相は3月末、関西の民放テレビ番組に出演、米国がロシアとウクライナの停戦合意について発表したことに言及。根深いロシア不信を語気鋭く語った。以下の言葉は、戦後日本保守政治家の典型的なロシア観と言える。

「武力で国境線を動かせる、ということがもう事実化しちゃって、みんながそれを認めちゃったら、もう日本にとっては明日はわが身」とコメント。続いて「ロシアっちゅーのは、歴史的に、絶対に国際約束を守らん国やと思ってます」「明治時代の下関条約(日清講和条約)、あれかて、チャラにされましたやん。日清戦争で得た遼東半島、あれかて、清に戻されて、そのあと、ロシアが借りる、と。先の大戦のあれもちょっと、日ソ中立条約を破って…。日本はさんざんひどい目におうてるんで、ほぼほぼ信用できない」。

日本のロシア・フォービアの起源は尊王攘夷思想を基礎づけた水戸学の拠点である幕末水戸藩にある。二代藩主水戸光圀(1628-1701) が17世紀後半に江戸時代の三大船舶(大型船)のひとつ快風丸を建造して蝦夷地を探査したこともあって、250年前の18世紀半以降、徳川御三家の一角水戸藩は現地松前藩や松前奉行をさしおき「対ロシア南下の砦」を自負するようになった。家臣団を幕臣の探検家近藤重蔵に同行させてエトロフ(択捉)島で「大日本恵土呂府」の標柱=写真=を建てさせた。後期水戸学を後援した九代藩主斉昭(1800~1860)は、幕府へ蝦夷地拝領の願いを出して、自ら北方の警備・経営を模索。北方の境界を定めて国名を「北海道」と命名する案まで表明した。

日本のロシア・フォービアの起源は尊王攘夷思想を基礎づけた水戸学の拠点である幕末水戸藩にある。二代藩主水戸光圀(1628-1701) が17世紀後半に江戸時代の三大船舶(大型船)のひとつ快風丸を建造して蝦夷地を探査したこともあって、250年前の18世紀半以降、徳川御三家の一角水戸藩は現地松前藩や松前奉行をさしおき「対ロシア南下の砦」を自負するようになった。家臣団を幕臣の探検家近藤重蔵に同行させてエトロフ(択捉)島で「大日本恵土呂府」の標柱=写真=を建てさせた。後期水戸学を後援した九代藩主斉昭(1800~1860)は、幕府へ蝦夷地拝領の願いを出して、自ら北方の警備・経営を模索。北方の境界を定めて国名を「北海道」と命名する案まで表明した。

会沢正志斎ら後期水戸学者の説く「世界無二の万世一系の天子の統治する日出る元気の源」である「日の本」を侵そうとする、攘い、掃討すべき夷国の元祖はロシアであった。イギリスやアメリカが攘夷の対象になったのは1840年第一次アヘン戦争、そして1853年のペリー来航がきっかけである。幕末以降、ロシアとの軋轢は、フヴォストフ事件、ゴローニン事件、対馬占領事件、三国干渉、日露戦争、尼港事件、ノモンハン事件、対日参戦、三船殉難事件、葛根廟事件、シベリア抑留、北方領土を経て深まる一方であった。

高市議員は「日本はさんざんひどい目におうてるんで、ロシアはほぼほぼ信用できない」と力んだ。しかし、日清戦争後の日本の本格的大陸侵攻がロシアとの軋轢を誘発したとの見方も必要だ。1854年のペリー再来航を聞いて日露和親条約締結交渉のため1853年8月に日本にやってきたロシア極東艦隊を率いたプチャーチンは「紳士的」といえる態度をとった。幕府の定め通りに長崎に入港。江戸からの交渉団到着を辛抱強く待った。江戸湾入口に停泊し幕府に白旗を送り付けた挙句、江戸城を砲撃可能な、岸から2キロの沖合を威嚇航行したペリー艦隊とは対照的である。またプチャーチンは「大日本恵土呂府」標柱に配慮し、千島列島における日本とロシアの国境をエトロフ島とウルップ島の間に定めた。高市の怒る「ロシアっちゅーのは、絶対に国際約束を守らん国」は決して的を射たものではない。憎悪が先に立っている。

幕末当時の日本人にとって「北からのロシア、南からのイギリス、東からのアメリカ」のいずれも絶対脅威であり、いずれもまったく信用できない夷国であった。だが2023年の内閣府世論調査によると、「ロシアに親しみを感じる」との回答は5%に落ち込み、1978年の調査開始以来最低となった。戦後の日本の保守政治家が「米英はほぼほぼ信用できない」と口が裂けても公言できないのは、日本が1867年維新以降イギリスに従属し、1945年敗戦以降は米国に隷属して、米英に管理されているからに他ならない。高市はトランプ米政権にも逆らう姿勢は一切みせない。

■台湾・尖閣有事演出とその経緯

中国の台湾侵攻、いわゆる台湾有事も米軍産複合体・ペンタゴンの「作並びに演出」である。1988年から2000年にかけて台湾総統と国民党総裁を務めた李登輝が明確に台湾の独立を主張して中国を強く刺激、1996年の台湾海峡ミサイル危機を招いたことは周知の通り。李登輝を米政財界が支え、1979年の米中国交正常化に伴い絶たれていた台湾との政府関係が事実上復活し、1996年台湾海峡危機に介入した米国の海軍力に圧倒された中国は以降軍拡を急ピッチで加速させた。その象徴が弾道ミサイルによる2007年人工衛星破壊実験=写真=の成功である。米国は中国が米軍に向けた対衛星兵器の開発に成功したとして、中国脅威を最大限に煽り、台湾の民主化と独立を唱え、2000年に発足した民進党政府を全面支援することとなる。台湾の民進党は全米民主主義基金(NED)との一体化が指摘された。

中国の台湾侵攻、いわゆる台湾有事も米軍産複合体・ペンタゴンの「作並びに演出」である。1988年から2000年にかけて台湾総統と国民党総裁を務めた李登輝が明確に台湾の独立を主張して中国を強く刺激、1996年の台湾海峡ミサイル危機を招いたことは周知の通り。李登輝を米政財界が支え、1979年の米中国交正常化に伴い絶たれていた台湾との政府関係が事実上復活し、1996年台湾海峡危機に介入した米国の海軍力に圧倒された中国は以降軍拡を急ピッチで加速させた。その象徴が弾道ミサイルによる2007年人工衛星破壊実験=写真=の成功である。米国は中国が米軍に向けた対衛星兵器の開発に成功したとして、中国脅威を最大限に煽り、台湾の民主化と独立を唱え、2000年に発足した民進党政府を全面支援することとなる。台湾の民進党は全米民主主義基金(NED)との一体化が指摘された。

台湾も領有権を主張する尖閣諸島を巡る危機演出は日本を台湾有事に巻き込む手段であったと言える。1978年の日中平和友好条約締結時に「棚上げ合意」されていたはずの尖閣列島領有権問題は、両岸(中台)関係の悪化とともに緊張の度を深めた。日中双方の非難合戦がピークに達しようとする中、2010年9月に中国漁船の海上保安庁巡視船衝突事件が起きた。そして翌10月、民主党政権の前原外相(当時)が衆院安全保障委員会で、「1978年の一時棚上げ」合意について「(当時の中国最高指導者)鄧小平氏の一方的な言葉。日本が合意した事実はない」と述べた。

こうして日中間の対話の余地はかき消され、やがて自民党トップから「台湾有事は日本の有事」「戦う覚悟を」との好戦的発言が出て、沖縄・南西諸島には交戦前夜の雰囲気が醸し出されてくる。

前原誠司はワシントンにある対日司令塔で2024年まで6次にわたり対日勧告書(アーミテージ報告書)を日本政府に突き付けてきた米戦略国際問題研究所(CSIS)と一体となっている日本の保守派議員の一人である。リチャード・アーミテージ、ジョセフ・ナイ、マイケル・グリーンらCSIS幹部はジャパンハンドラーと呼ばれてきた。小泉進次郎をはじめ政治家や若手官僚が出向し、防衛省、公安調査庁、内閣官房、内閣情報調査室、日本貿易振興機構やNTTなどの職員を客員研究員として受け入れてきたCSISは2011年に日経新聞との共同でバーチャルシンクタンクを立ち上げ、政界からは唯一、前原が日本側アドバイザーとなった。前原は米ジャパンハンドラーの子である。上記の「棚上げ合意した事実はない」との極めつけの対中挑発発言はCSISの指示に従ったものと受け取らざるを得ない。

■鄭和による大航海と現代中国の海洋進出

安倍第二次政権の発足は2012年12月。安倍晋三の総理返り咲きを見込んだかのように第3次アーミテージ報告書が同年8月に日本に送られてきた。そこには「米国は武力で日本を防衛するが、日本は米国を助けるため武力行使できない」不均衡を解消するため、禁止されている集団的自衛権行使の容認に日本は踏み切るべき、との要請があった。安倍政権は猛烈な反対世論を押し切り、不戦を誓った憲法9条を無視して2014年集団的自衛権行使容認を閣議決定し、翌年に新安保法制を強行採決した。米国の要請とは実質絶対命令であり、戦後日本社会の基盤を支えてきた平和憲法はあっけなく形骸化した。

新安保体制成立後、安倍が官邸詰め記者団との懇談の場で、自ら「集団自衛と新安保法制は中国が相手なの」と語ったように、台湾・尖閣有事は事実上米中の代理戦争としての形を取るというのが米側の目論見である。現場で戦うのは自衛隊と台湾軍、米軍は基本的に後方でそれを指揮するだけ。いわゆる米軍のオフショアバランシング戦略に基づく戦争を可能にするためにオバマ米政権(当時)は日本に集団的自衛権の行使を可能にさせたのである。指揮機能は米軍が担い、実働は自衛隊が行うー。これが東シナ海における日米の集団的自衛権行使なのだ。来日したヘグセス米国防⻑官は3月30日、「いかなる有事においても、日本は最前線に立つことになる」と明言した。日本は「中国を相手にする東のウクライナ」にされつつある。

しかし、中国では対外侵略で覇権を握るより、国内の政治闘争の方がはるかに重視されてきており、台湾・尖閣侵攻の可能性はまずない。チャイナ・ウォッチャーを含め常識的で冷静な専門家の声を集めると、主として三つの理由を挙げられる。

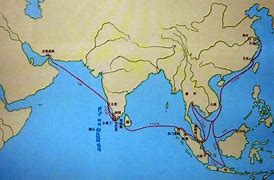

まずは中国の歴史をみると、対外侵略は、モンゴル帝国を中華帝国化した元朝のクビライハーンの朝鮮、ベトナム、ミャンマーなど周辺域の外征以外、ほとんど見られない。大遠征として明朝永楽帝時代に中東、アフリカにまで至った鄭和による大航海=写真=が挙げられるが、これ以外海洋に向けられたものはない。改革開放後の中国共産党の「海洋進出」政策と明・永楽帝の「海洋遠征」の狙いが類似していると語る研究者も少なくない。次のような意見が代表的だ。

まずは中国の歴史をみると、対外侵略は、モンゴル帝国を中華帝国化した元朝のクビライハーンの朝鮮、ベトナム、ミャンマーなど周辺域の外征以外、ほとんど見られない。大遠征として明朝永楽帝時代に中東、アフリカにまで至った鄭和による大航海=写真=が挙げられるが、これ以外海洋に向けられたものはない。改革開放後の中国共産党の「海洋進出」政策と明・永楽帝の「海洋遠征」の狙いが類似していると語る研究者も少なくない。次のような意見が代表的だ。

「鄭和は、大艦隊の三万人近くの兵力や巨万の財宝を誇示し、戦闘らしい戦闘もあまりないままに、言わば「平和」裏に、訪問した三十数か国を明の属国とした。一方、習近平政権も、南シナ海の軍事拠点化などを通した軍事的圧力、並びに「21世紀の海のシルクロード」建設などを通した経済的な利益誘導によって、戦争に訴えることなく、言わば「平和」裏に、海洋領有権問題を解決し、さらには周辺諸国に中国の地域覇権を承認させたいところだろう。」

次に、中国共産党首脳部の現在おかれている環境だ。習近平国家主席は共産党はおろか、14億人民を統制できる専制権を確保できてはいない。2023年に三期連続で国家主席に正式就任し、チャイナセブン(党政治局常務委員)には忠誠を誓う側近だけを意図的に配備したことで、西側メディアは独裁体制を固めたと一斉に非難した。しかし、共産党内部の習近平派と、胡錦涛派、故江沢民派の三つ巴の派閥争い、権力抗争は激越で、習派は絶対安定とは決して言えない。中南海がこのような環境にある中、台湾侵攻はあまりにリスクが大きすぎる。米国と結ぶ台湾独立絶体派を抑え、一国二制度を容認する穏健政府の樹立を支援するのが妥当な路線である。

最後に、中国が置かれた、外交問題、経済問題。トランプが返り咲き高率関税をはじめ米中経済戦争はさらに厳しい局面にある。米国は中国の海外覇権の野望を封じ込めるために、中国のGDPが激減するように激しい攻勢をかけている。ウクライナ戦争が和平すればトランプ政権は全力で中国経済の攻撃に徹するはず。こんな中、軍事侵攻などする余裕はない。

つまるところ台湾侵攻というのは、外交上のつばぜりあいに過ぎず、現実問題として考えるにはあり得ないレベルにある。日本にGDP比3%はおろか5%の軍事費を担わせ、巨額な最新兵器で大軍拡させて軍産複合体を潤わす。そのためには「明日にでも中国は侵攻する」「戦う覚悟を持て」と臨戦態勢ムードを高めるのが戦争屋と呼ばれる政治家の務めである。戦争屋はメディアによって読者、視聴者を洗脳する。

■1400年に及ぶ刷り込み

日本人の中国人に対する対抗心は19世紀末の日清戦争勝利を境に優越感に変わった。その後の中国侵略では「横暴な中国人を懲らしめる」という意味の「暴支膺懲(ようちょう)」「膺懲支那」がスローガンとなり、驕り高ぶった日本人は中国人を侮蔑してシナ人と呼び、中国戦線に参加した日本の将兵はチャンコロと蔑んだ。1945年の敗戦後、このような侮蔑語は社会の表層からいつしか消え去った。

日本人に刷り込まれている中国と対峙する帝国意識、敵愾心の淵源は1400年前に古代倭国が白村江で唐軍に敗北したことに遡る。キーワードは「東夷の小帝国」。日本および倭国は中華帝国よりは下位であるが、朝鮮諸国よりは上位に位置し、蕃国を支配する小帝国であるとするというものだ。一見荒唐無稽な主張に思えるが、例えば①四世紀末から五世紀初頭にかけ百済、伽耶、新羅を「臣民」にしたという認識、②倭国の支配者が五世紀に朝鮮半島南部に対する軍事指揮権を中国(宋)の皇帝から認められたことを記憶に深く刻印したこと-は、後世まで大きな影響を及ぼした。

「七世紀半ば(660年)、唐帝国は新羅と連合し、倭国の同盟国・百済を滅ぼした。百済再興を図ろうと援軍を送った倭国は663年に白村江の戦で唐軍に大敗。アジア大陸から締め出され海中に孤立した。倭人は結集して日本列島最初の統一王国・日本を作った。720年の国史『日本書紀』編纂は、中国に対抗して独自のアイデンティティを主張するためであった。」「『日本書紀』で表現された日本は、一種の中華思想に基づき、中国と対立する、まったく独自の正統を天から受け継いだ国家であるとしたため、中国と日本は両立できなくなり、永く日本の性格を規定した。」

明治維新以降、万世一系の天皇の統治する日本は「自国を朝鮮半島の支配権を巡って中華帝国と対抗するもう一つの帝国である」と規定されてきた。そして水戸学から出現した皇国史観は超中華思想と言え、帝国日本の支配は、朝鮮にとどまらず満州、中国、東南アジアに進み、米英に大東亜共栄圏は日本の世界支配の野望の第一歩と受け取られた。敗戦後の日本占領は日本を二度と脅威としないとの目的で貫徹されている。

明治維新とは「攘夷のための開国」、すなわち「富国強兵を達成して対英米戦に挑める帝国日本の形成」を目的とした。その一大決戦に敗北した結果が対米永続敗戦という過酷な結末である。今日の日本を中露と対決させることはGHQ占領政策の核心であった「日本を再び脅威としない」という日本弱体化政策の現代版と言える。

昨秋の自民党総裁選で高市早苗候補らは「日本は中国、ロシア、北朝鮮という3つの核保有する専制主義国に囲まれた最悪の安全保障環境にある」「ロ軍機や中国軍機の領空侵犯は日本の対処が甘すぎてなめられているからだ」として「日本の国防力強化の必要性は論をまたない」と息巻いた。これは米権力中枢(DS)へのおもねりでもある。衰退途上国といわれる日本がGDP比3~5%の防衛費増加・大軍拡に踏み切れば確実に日本の衰退に拍車がかかる。米英DSはほくそ笑んでいる。

■最後に

最近の論考で最も忌避されたのは以下のものである。とりわけ憎むべきロシアの5月9日戦勝記念日にプーチンの招きでトランプが出席するなど”悪夢”として受け取られたようだ。”狂った”トランプに習近平や金正恩までが歩調を合わせることなんぞ世界史的転換ではなく、「世界の終末」なのであろう。

5月9日戦勝記念日に米中露首脳結集も 世界史的転換迎えるか

米露首脳間にのぞく信頼醸成と相互理解…ウクライナ戦争巡る視点

西半球優先、中国排斥のトランプ外交 東アジアは駐留米軍縮小へ