脱亜入欧、富国強兵、大陸進出が国家目標となる近代日本がスタートしたのは1868年(明治元年)。天皇大権の名の下、統治権を全面付与された絶対君主制と疑似的な立憲君主制とのアマルガムと言える大日本帝国は中国侵略を巡る米英との対立の果てに1945年に破綻し消滅した。以来、対日戦勝国にして世界の覇権国アメリカが可視化されにくい形で天皇に代わる君主の役割を担い日本を実質統治している。1868年から対米敗戦によって帝国の崩壊する1945年までは77年を要したが、2022年は1945年から77年目となる。戦前と戦後が期間的にイーブンとなり、戦前を近代日本の第一期とすれば戦後はその第二期と呼べる。今や2023年以降のできるだけ早い時期に、自発的民主化による対米自立という大変革を成し遂げ、近代日本の第三期を生み出せるか否かが問われている。

■「第三の77年」に体制転換を

奇しくもその第二期の最終年を前にした2021年。英国と軍事連携を深める日本に英最新鋭空母「クイーンエリザベス」をはじめフランス、ドイツ、オランダの艦隊が日本とその周辺海域に軍事結集する。1956年以来スエズ東域に復帰した英軍は日本の横須賀、佐世保など西太平洋に艦船を常駐させ、在日米軍と合流する。冷戦終結後、地球規模の集団安保機構として拡大している北大西洋条約機構(NATO)は主要加盟国米英仏に独蘭が加わり、インド太平洋地域での軍事プレゼンスを高める。ワシントンと西欧NATO主要国はメディアを介してこれを中国包囲網の形成と声高に叫び、「西側民主主義と中国専制主義との闘い」(バイデン米大統領)の主要な柱と位置付けた。しかも米英は価値観を決して共有しているとは言えない異質な旧敵国日本を「太平洋地域における同盟の長」と持ち上げている。この御輿に担がれてしまえば、バブル経済崩壊後の日本の「失われた30年」は半ば永続化する。

2022年以降の「第三の77年」を後世の人々に「近代日本の第三期」と命名させるためには、日本は決して米英の甘言に乗ってはならない。日本人は「欧米人と対等に扱われている」、「唯一の名誉白人国」などとの幻想から目覚め、米英の中国封じの下心を読み取り、できるだけ早い時期に現行の政治体制を転換させる必要がある。それはいうまでもなく1945年から7年に及ぶ米国による占領統治を事実上継続させている日米安保体制の解消だ。言葉を換えれば、米国の軍事保護国、隷属状態からの脱却である。また同時に戦前期の後発帝国主義国・日本のもたらした負の遺産を徹底清算することによって、中国、韓国、東南アジア諸国連合(ASEAN)そしてインドなどアジア諸国との協調、連携の在り方を刷新し、20世紀後半に世界経済をけん引するに至った東アジア地域に名実ともに自らの生存圏の土台を据えることが可能となる。

これからやって来る77年の間に大きな転換を期するためにも、まずは対米関係を核にこの150余年の日本の対外関係を極々大雑把に概観してみよう。

■米英支配層と日本の天皇側近・財閥との絆

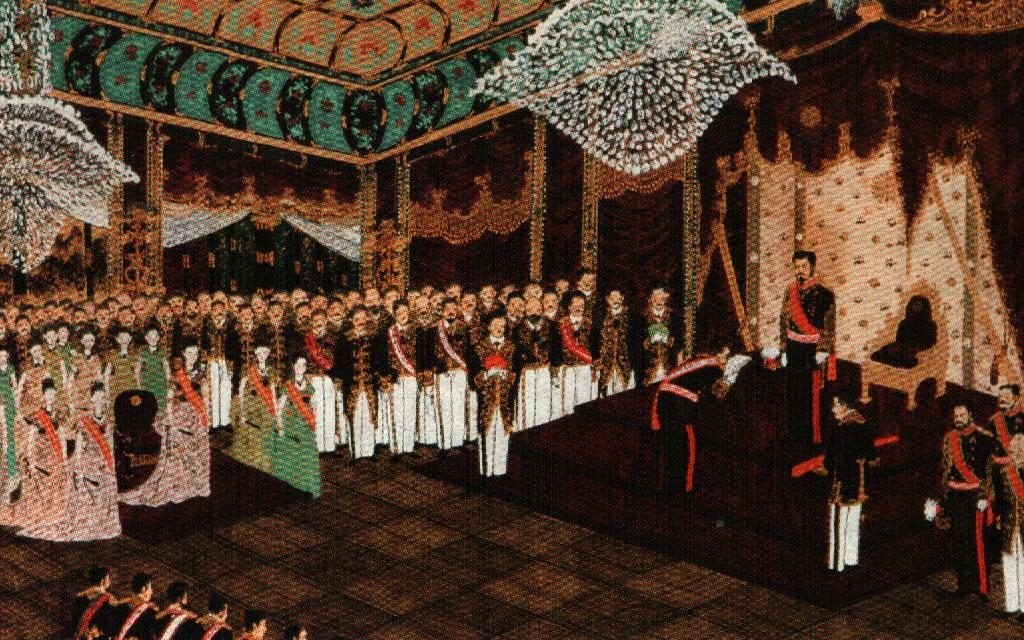

脱亜入欧を掲げた近代日本は英国と米国に直接、間接に操られてきた。米英はその独自の地政学に基づく世界戦略のコマとして日本を一貫して利用してきたのである。ユーラシア大陸の東北端にあたる朝鮮半島、中国東北部へのロシアの南進を封じ込めるため日本に目をつけた。幕末の倒幕運動に際しては、英国は長州ファイブと呼ばれる伊藤博文をはじめとする長州藩士5人を自国に招いたのを嚆矢に、薩摩、長州両藩に武器、技術、資金の供給を行い明治新体制を実現させた。

英国の金融・産業資本との繋がりなしに倒幕運動や日本の近代化は語れない。戦前期における連携のピークは日英同盟締結期(1902~1923)だった。米国はサイレントパートナーとしてこれに寄り添う。日露戦争の薄氷を踏む勝利は戦費調達や講和交渉での米英の後ろ盾なしにはありえず、関東大震災からの復興も米英の日本国債購入なしには難しかった。こうしてロックフェラー、モルガン、ロスチャイルドを筆頭とする米英金融資本は日本の天皇側近グループの華族や財閥と深く結びつく。1930年代に政党政治を解体した日本軍の皇道派青年将校らは対米協調を唱えた宮廷グループを「君側の奸」とみなし2・26事件に象徴されるように財閥の総帥らともに攻撃の対象とした。一方、米国は日英同盟の解消をロンドンに強く促し、中国侵攻を進める軍部主導の日本と決定的な対立関係に入る。

ところで、天皇財閥と呼ばれるように戦前期の日本帝国が戦争と侵略を繰り返すごとに皇室の資産は爆発的に増大した。中国侵略と戦争推進は日本の寡占資本・財閥を肥え太らせ続け、日本もアヘンビジネスを柱に満州国を経営している。中国侵略によって天皇家と財閥は大いに潤ったのだ。一般に中国侵略を軍部の暴走と断じているが、より正しくは「日本帝国・軍産複合体の暴走」というべきである。

■戦前の対米協調派が戦後保守本流へ

内閣の軍隊指揮・統制を不可能にした天皇の統帥大権の独立という帝国憲法の陥穽を衝き暴走した日本軍が解体されて日本の戦後は始まる。連合国総司令部(GHQ)民生局主導による米国の初期占領政策は民主化と非軍事化の徹底であり、それは急ぎ1946年3月に起草された日本国憲法草案要綱に示される。だが天皇制は占領円滑化のために温存され、戦前の対米協調派が中核となり戦後日本の初期支配層を形成する。彼らはウォール街や米諜報機関と結んで生き残った。旧体制から引き継がれた対米協調の人脈は親米保守派として衣替えする。

米国による占領という軛に繋がれた彼らは、1947年5月の日本国憲法施行によって新生した日本において、その反米共産化への防波堤としての役割を担う。深刻化した東西冷戦構造の下、日本の民主化に急ブレーキがかけられ、親米保守派は1955年の保守合同により誕生した自由民主党(自民党)の本流として後継世代に引き継がれ、紆余曲折を経ながら今日に至るも事実上の一党支配が果てしなく続いている。

■対米追随強いられる日本の中枢

■対米追随強いられる日本の中枢

自民党は1955年以降ほとんどの期間、与党して政権を担ってきた。この一党半永久政権の背後には米国の意思が絶えず働いた。永田町(政界)、霞ヶ関(官界)、丸の内・大手町(財界)では「日米同盟基軸」が絶対前提=信仰となり、天皇信仰に代わった。不信心者とされればサークルの外に転げ落ちるため、ほぼ全員が異口同音に「日米安保基軸」を唱え、ワシントンの指示に従う。

いずれにせよ、日本のエリート支配層はCIAをはじめとする米英諜報機関とその傘下にある日本の検察庁に絶えず監視されており、皆が背後にある見えぬ眼差しに怯えている。米国の意に沿わぬ政治家、官僚らは文春砲などと称される特定の週刊誌、月刊誌の記事が火種となりほぼ全メディアによって作り上げられる「世論」によって徹底糾弾される。東京地検特捜部に訴追されればその政治生命は断たれる。

米英の覇権を象徴するブレトンウッズ体制(世界銀行、IMF)への服従と献身をはじめ、朝鮮半島分断、国際金融、石油エネルギー、原子力発電、核燃料サイクル、日米共同兵器開発、途上国援助等々において米英支配層の意向に従うことによってもたらされる利益が既得権益となって長い月日が経った。政官財エリートにとって既得権益の死守は与件となっている。21世紀に入ると経済界には中国の瞠目すべき台頭で動揺もはっきりうかがえるが、米国信仰に異を唱える状況にはない。

■「グローバルブリテン」の復活

一方、19世紀には未曾有の海洋帝国を築いた大英帝国は2つの大戦による疲弊と、かつて陸地の4分の1を占めたとされる植民地が相次ぎ独立して力を大きく削ぎ覇権国の座をアメリカに譲った。しかし、戦後日本は米国の単独占領と言われるが、英国軍はニュージーランド軍、豪軍、英領インド軍からなるイギリス連邦占領軍として1945年8月から約半年後の1946年2月に日本進駐を開始し、中国地方および四国地方の占領任務を米軍から引き継いでいる。戦後は英国がサイレントパートナーとして米国に寄り添ってきた。

その英国で欧州連合(EU)離脱派が勢力を増し、2016年6月の国民投票結果を受け2020年1月に正式離脱を成し遂げた。彼らのスローガンは「グローバルブリテン」である。米国のサイレントパートナーから積極行動するパートナーとなった英国が米国とともに抱く野心はなにか。それが「近代日本第三期考」の主要課題の1つとなる。

現段階で言えるのは、東アジアへ移りかけている覇権を米国とともに阻止するアングロサクソン同盟を抜本強化する企てである。共産党指導に依る市場経済・国家資本主義化で育まれた数多の中国優良企業の吸収こそ彼らの野望であろう。それはバブル経済崩壊後に米英ハゲタカ資本が日本企業支配で行ったスケールを大きく上回ることになる。

■「中国侵略」から「中国包囲」へ

「中国侵略」が「中国包囲」に変わったものの、米英仏といったかつての欧米列強、旧宗主国が再び軍事プレゼンスを誇示する現在の東アジアを巡る状況は100年前のそれと酷似している。

対米英戦に向け国家総動員体制を構築した第一次近衛内閣(1937年6月―1939年1月)を率いた近衛文麿は1918年に言論雑誌「日本及日本人」に国際連盟を批判した著名な論考「米英本位の平和主義を排す」を寄稿。次のように主張した。

「英米人が言う平和とは、自己に都合の良い現状維持のことであり、正義とか人道に関係なく、『人道主義という美名を冠したものに過ぎない』。第一次世界大戦は専制主義・軍国主義に対する民主主義・人道主義の戦いと英米は主張し、日本の知識人も英米の美辞麗句に酔って平和イコール人道と考えている。…国際連盟で最も利益を得るのは英米だけであって、残りの諸国は正義人道の美名に誘われたとしても得るものは何もない。国際連盟に加入するに当たり、『経済的帝国主義の排除』と有色人種にたいする『無差別的待遇』を主張すべきである。」

ここに記された「国際連盟」を「中国包囲網」に置き換えれば、近衛の主張は今日でも説得力がある。また「有色人種にたいする『無差別的待遇』」の主張は、国際連盟規約に人種平等の一項を加えるようにとの日本政府の要求を却下した議長ウィルソン米大統領への抗議に他ならなかった。21世紀の今日、中国への脅威と嫌悪が煽られている米国ではアジア人全体へのヘイトが蔓延っている。このように米英の主導する「自由と民主主義、人権、法の支配」という価値を共有するのは白人主体の西側世界であるとの根深い自負があり、彼らは台頭した有色人種のアジアの国に覇権を譲るわけにはいかないとの思いにとらわれている。この観点からは共産中国と旧敵国日本は同じ敵とされていると言っても過言ではない。

■米英は日本の劣等感を逆手に

日米開戦直後、ロックフェラー財閥の傘下に置かれ、米国の対外政策に対して決定的な影響力を持つ外交問題評議会(CFR)は「日本占領に際しては朝鮮蔑視、中国、ロシア、アジア諸国に対する優越感、米英をはじめ西洋諸国と対等に扱われたいとの強い願望を利用すべき」と提言している。この提言は戦後一貫して米国の対日政策に採用された。対日講和条約締結の前の1951年1月にCFRを主宰していたジョン・D・ロックフェラー三世はアイゼンハワー政権で国務長官となるジョン・フォスター・ダレス特使とともに講和条約締結の根回しのため来日したが、2人とも同様の発言をしている。黄色人種という劣等感を逆手にとるのが米英支配層の日本ハンドルの基本である。それは今日まで一貫している。

とりわけ日米安保条約の「生みの親」とされるジョン・ダレスは講和条約締結後、次のように回想している。

「占領によって改革されたとは言え、6~7年前まで熾烈な戦争をした相手の日本人を信頼できるか疑っていた。アメリカと交渉する裏で、共産主義国だが同じ黄色人種でアジア人の中華人民共和国と通じているのではないかと疑っていた。他のアジア人の国々に対して日本人がしばしば持っていた優越感と、「エリート・アングロサクソン・クラブ」のアメリカやイギリスなどの共産主義国に対抗している西側陣営に入るという憧れを満たすことを利用して、西側陣営に対する忠誠心を繋ぎ止めさせるべきだ。日本を再軍備させ、自分たち西側陣営に組み入れるということと、一方、日本人を信頼し切れないというジレンマを日米安全保障同盟、それは永続的に軍事的に日本をアメリカに従属させるというものを構築することで解決した。」(John W.Dower, War without mercy, Pantheon Books,1986)

■東アジア共同体を構築せよ

米英の「中国専制主義批判」は決して真正面から受け取れる代物ではない。麻生、安倍政権で定着した価値観外交、つまり米欧と普遍的価値観を共有するが故に中国の共産党独裁・専制主義と対峙するとの外交姿勢は日米安保体制という軛がもたらしたものだ。米英アングロサクソン同盟が安倍日本会議政権にみられるように今なお皇国史観という唯我独尊の狂気を清算できない超国家主義者支配の日本を「価値観を共有する民主主義国家」と本音で考えているはずがなかろう。

シンガポールのリー首相は「中国か米国か」「安保か経済か」の二者択一を拒否し、体制の異なる中国と共存の道を選んだ。東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国はこれに歩調を合せている。ワシントンは中国包囲網への参加を断固拒否するシンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシアなどASEAN諸国政権の強い決意にお手上げ状態である。かつての米国主導の反共安保連合から脱し、中国と共存する経済共同体にまで進んだASEANは格好の手本となる。

「日本は太平洋地域における同盟の長(盟主)」との米英の口車に乗ればさらなる日本の国力衰退につながる。第三期になすべきは欧州連合(EU)の長所、短所に学びながら、アジア諸国への歪んだ優越感を払拭・清算し、中国、統一朝鮮、東南アジア諸国連合(ASEAN)とともに東アジア共同体の形成へと進むのが真っ当な道である。

(続く)